Wordで文章を打っていて、次の行に移りたいときに押すのがEnterキー。

でも、Enterキーを押したら

- 「思ったより行間が空いちゃった…」

- 「箇条書きの中で改行したいのに、新しい点が出てきちゃう…」

なんて経験はありませんか?

実はWordの改行には大きく分けて2種類あり、それぞれ役割が違います。

この違いを理解して使い分けるだけで、文書のレイアウトがぐっと整い、思い通りの見た目に近づけることができますよ!

『Word』段落改行(Enter)と行内改行(Shift+Enter)の違い

準備:編集記号を表示して改行の違いを確認しよう!

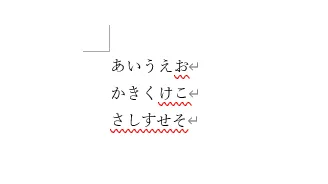

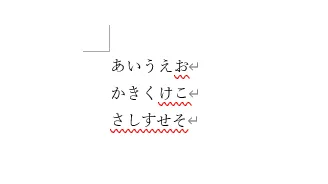

まず、どちらの改行が使われているかを確認するために、「編集記号」を表示してみましょう。

リボンの「ホーム」タブ → 「段落」グループにある「編集記号の表示/非表示」ボタンをクリックすると、

文書中の段落記号や行内改行記号、スペースなどが表示されます。

Wordの改行には2種類ある!

かきばナ

かきばナ編集記号を表示できたところで、本題!

Wordで使われるおもな改行は、以下の2つです。

① 段落改行 (Enterキー) :「段落の区切り」

キーボードのEnterキーを押すと行われるのが「段落改行」。

見た目上、次の行に移るだけでなく、「ここで一つの段落が終わり、次の新しい段落が始まる」という区切りを意味します。

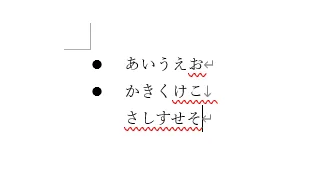

編集記号を表示すると、段落の終わりに「↵」(段落記号)が表示されます。

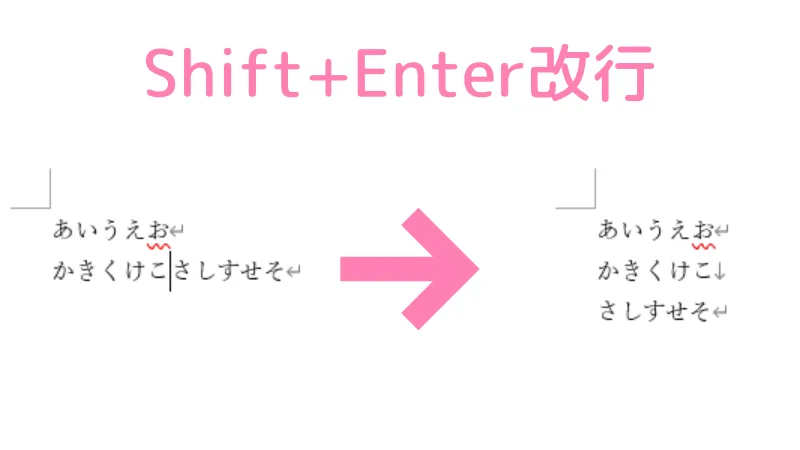

② 行内改行 (Shift + Enterキー) :「同じ段落内での改行」

キーボードのShiftキーを押しながらEnterキーを押すと行われるのが「行内改行」。

これは、段落は変えずに、見た目上だけ改行する機能です。

そのため、この改行を使っても段落は区切られず、段落書式は前の行から引き継がれます。

編集記号を表示すると、改行した位置に「↓」が表示されます。

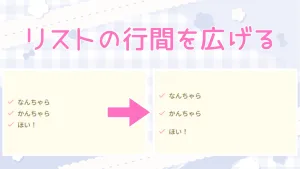

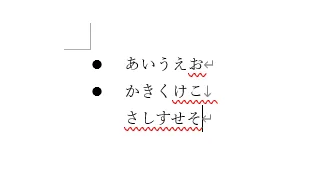

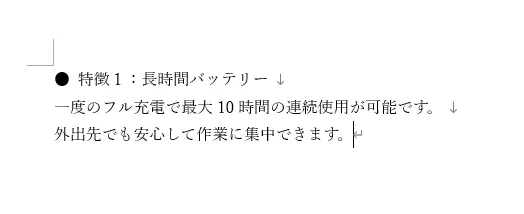

また、行内改行した文書に「箇条書き」を適用すると、次のようになります。

どんなときに使い分けるの? 具体例

段落改行 (Enterキー) を使う場面

- 通常の文章で、話題や意味の区切りとして段落を変えるとき。

- 見出しと本文のあいだ、本文と次の見出しのあいだなど、構成を区切るとき。

- 箇条書きや段落番号で、新しい項目(新しい「・」や番号)に移るとき。

行内改行 (Shift + Enterキー) を使う場面

- 箇条書きや段落番号の1つの項目の中で、複数行にわたって説明を書きたいけど、行頭の記号や番号は増やしたくないとき。

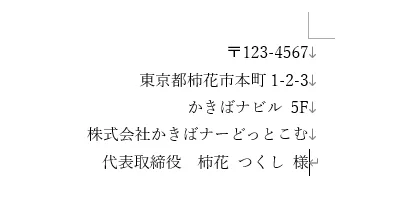

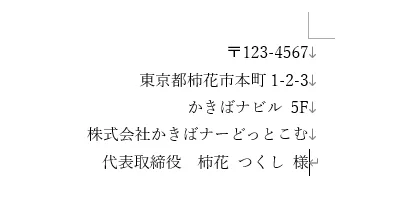

- 住所や詩、歌詞など、特定の場所で見た目だけ改行したいが、意味的な段落は分けたくないとき。

- 表のセルの中で改行したいとき。(OfficeのバージョンによってEnterキーだけで改行できる場合もあります)

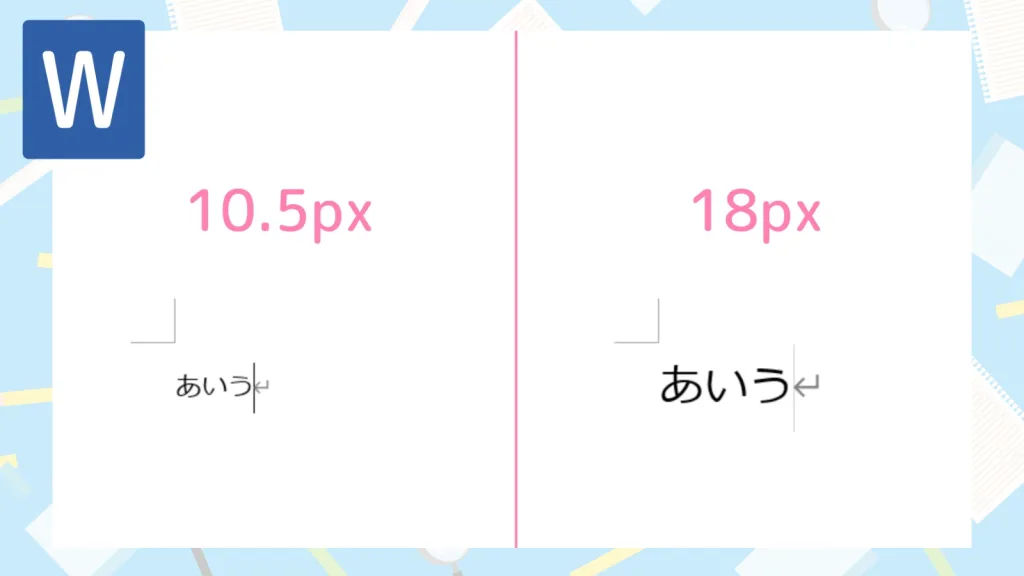

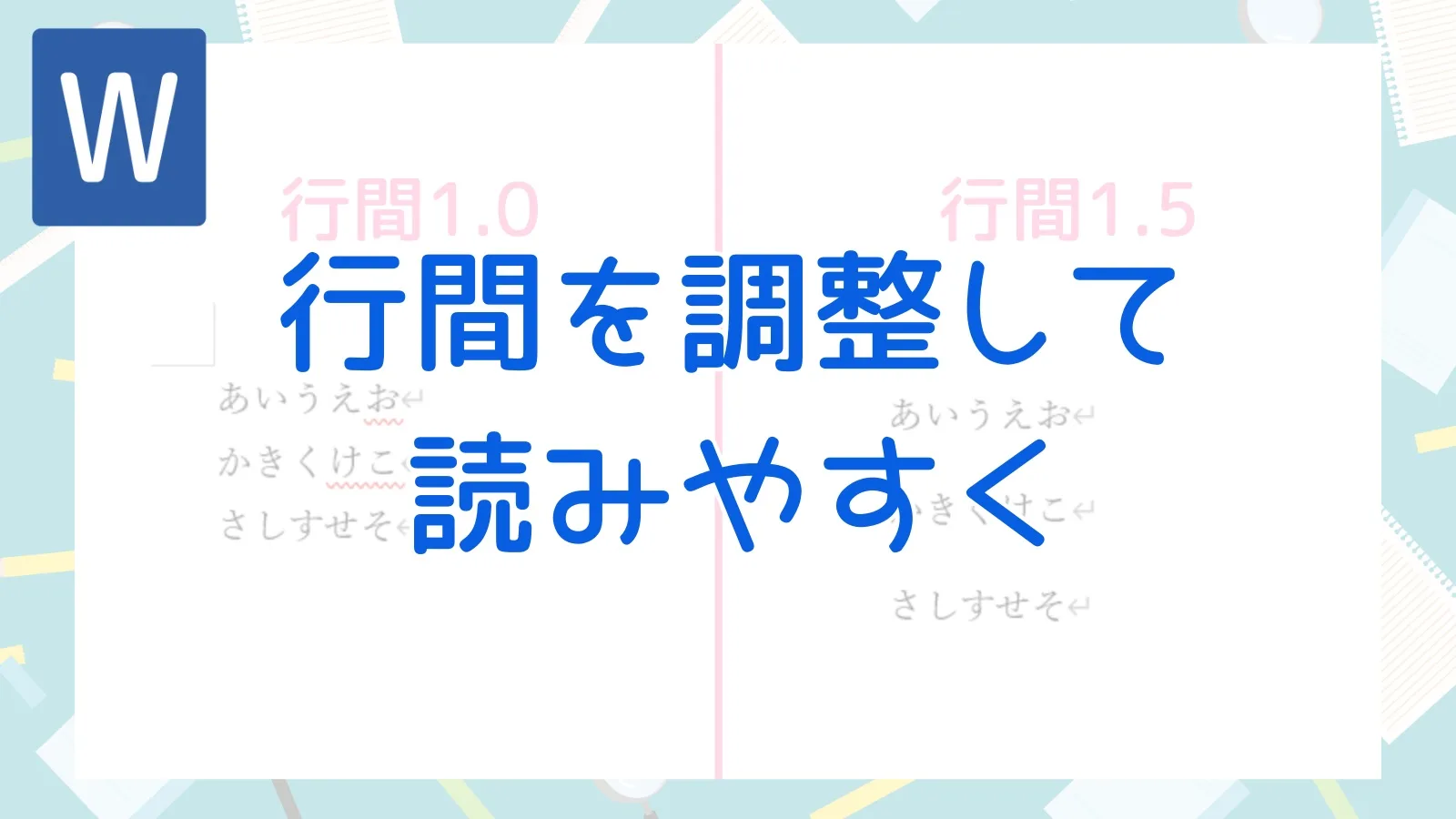

「Enterで改行したら行間が空きすぎる…」はこれが原因かも?

Enterキー(段落改行)を押したときに、思ったよりも行間が空いてしまうことがあります。

これは、Wordの段落設定で「段落後」に自動で間隔が追加されるように設定されている場合によく起こります。

↓「行間の設定」についてはこちらの記事で紹介しているので、あわせてどうぞ!

もし段落は変えずに見た目だけ改行したいのであれば、「Shift + Enterキー(行内改行)」を使うと、段落後の間隔は適用されないため、詰まった感じで改行できます。

編集記号は印刷されないから、普段から表示させておくと、どっちの改行が使われているか一目で分かって便利だよ!

まとめ

どちらの改行を使うかで、その後のインデント設定や、箇条書きの挙動も変わってくるので、この違いを理解しておくのはとっても大切です。

Webページから文章をコピー&ペーストしたときに、見た目では分からないたくさんの改行記号が入っていることもあります。

そんなときも編集記号を表示して確認すると、スッキリ整理できますよ!

「やさしいOffice」では、ほかにもWordの便利な使い方を紹介しています!